ページID:11451

更新日:2025年11月4日

ここから本文です。

調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

お知らせ

調整給付金(不足額給付)に関するホームページを開設しました(令和7年7月25日)

給付金コールセンターを開設しました(令和7年8月1日)

調整給付金(不足額給付)Ⅰ型「お知らせ」「確認書」を送付しました(令和7年8月4日)

調整給付金(不足額給付)Ⅱ型「確認書」を送付しました。(令和7年8月25日)

調整給付金(不足額給付)Ⅰ・Ⅱ型「申請書」を公開しました。(令和7年9月2日)

調整給付金(不足額給付)Ⅱ型「特例」(やむを得ないと内閣府が認める場合)について情報を公開しました。

調整給付金(不足額給付)Ⅰ・Ⅱ型の申請期限に関して情報を公開しました。(令和7年9月26日)

調整給付金(不足額給付)の申請受付期間が終了しました。(令和7年11月1日)

調整給付金(不足額給付)の申請受付は終了しました

調整給付金(不足額給付)Ⅰ・Ⅱ型の申請期限は令和7年10月31日(金曜日)まであり、申請期限となりました。

これ以降の申請に関しては、受付することはできませんのでご承知おきください。

また、書類等に不備があり、申請書類が返却されている場合も令和7年10月31日(金曜日)までが期限となっていました。

書類等不備の方についても受付期間は終了しました。

「定額減税しきれないと見込まれた方」等に対する追加給付金のお知らせ

令和6年度に支給を行った当初調整給付の所要額に不足が生じた方に対して、追加で不足額を支給します。対象と見込まれる方には、関係書類を8月中に送付します。

令和6年分推計所得税及び令和6年度個人住民税所得割について実施された定額減税で減税しきれないと見込まれた方が対象です。

支給対象者

ご自身が不足額給付の対象者であるか否かのお問い合わせは、給付金コールセンター(055-267-6410)までお願いします。

連絡先

給付金コールセンター

055-267-6410

平日9時30分から16時30分まで(土日祝日を除く)

不足額給付(Ⅰ型)

当初給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

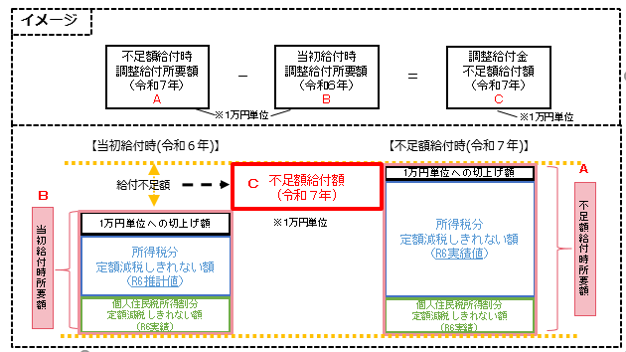

算出式

本来の給付所要額(A) - 当初の調整給付所要額(B) = 不足額給付額(C)

注意

- 所得税・個人住民税合わせて、既に定額減税額可能額の全額を定額減税されている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。

- 「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付(Ⅱ型)

次の要件を全て満たす方が対象です。

- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税対象外)

- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方又は合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

不足額給付(Ⅱ型特例)

やむを得ないと内閣府が認める場合(特例)

以下の「要件」を満たす方は、やむを得ないと内閣府が認める場合(特例)として、支給対象者に該当する可能性があります。特例の対象となる可能性がある方は、コールセンターへお問合せください。

「要件」

令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるため税制度上「扶養親族」から外れてしまい、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方で以下のいずれかの条件を満たすこと

ケース1

令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

→所得税の定額減税対象分(3万円)について、不足額給付Ⅱの対象となります(当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)について、不足額給付Ⅱの対象となります)。

ケース2

令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合

→住民税の定額減税対象分(1万円)について、不足額給付Ⅱの対象となります。

ケース3

令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

→所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、当初調整給付の額を控除した額について、不足額給付Ⅱの対象となります。

申請方法

不足額給付(Ⅰ型)

支給対象と見込まれる方には、8月4日から順次関係書類を送付しました。

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方

8月21日(木曜日)に支給しました。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方

申請が必要です。【返送期限:令和7年10月31日(金曜日)】

確認書に記載されている内容を確認し、必要事項を記載して返送してください。

支給時期は市が確認書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。

不足額給付(Ⅱ型)(Ⅱ型特例)

支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。

詳しくはコールセンター(055-267-6410)までお問合せください。

ただし、本市で課税資料を基に支給要件を満たすことが見込まれた方には、8月25日に申請書を送付しました。申請書が届いた後、申請書に記載されている内容を確認して、必要事項を記入し返送してください。

支給時期は市が申請書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。

申請期限:令和7年10月31日(金曜日)

留意事項

令和6年1月2日以降に笛吹市へ転入した方

令和6年1月2日以降に他自治体から笛吹市に転入し、令和7年1月1日時点で笛吹市に住民登録がある方で、不足額給付【Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅱ型(特例)】の対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。

詳しくはコールセンター(055-267-6410)までお問合せください。

ただし、本市で課税資料を基に支給要件を満たすことが見込まれた方には、8月25日に関係書類を送付しました。

書類が届かないが、ご自身が不足額給付の対象と思われる方

不足額給付Ⅰ型に該当すると見込まれ令和6年1月2日以降に笛吹市へ転入された方及び不足額給付Ⅱ型に該当すると見込まれる方の中には課税資料による把握ができず本市から申請書の送付はできない方がいます。

本市からの関係書類がなく、ご自身が支給対象者であると思われる方は、申請書及び下記添付書類をご準備いただき、市役所に提出が必要になります。

Ⅰ型

- 調整給付金(不足額給付分)申請書(PDF:629KB)

- 調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し(コピー)または支給決定通知書の写し(コピー)

- 令和6年度分個人住民税の納税通知書(コピー)または特別徴収税額通知書の写し(コピー)必要な方のみ

- 令和6年分所得税の源泉徴収票の写し(コピー)または確定申告書の写し(コピー)

- 事業主の令和6年分の所得税確定申告書の写し(コピー)または青色申告決算書・収支内訳書(白色)の写し(コピー)等【青色事業専従者または事業専従者の方のみ提出してください。】

- 本人(代理人)確認書類の鮮明な写し(コピー)※1

- 振込先口座を確認できる書類の鮮明な写し(コピー)※2

※1本人(代理人)確認書類は運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスワード、健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)等の写し(コピー)のいずれか一つ

※2振込先口座確認書類は振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる部分の写し(コピー)

Ⅱ型

- 調整給付金(不足額給付分)申請書(PDF:545KB)

- 令和6年分所得税の源泉徴収票の写し(コピー)または確定申告書の写し(コピー)

- 事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)または青色申告決算書・収支内訳書(白色)の写し(コピー)【青色事業専従者または事業専従者の方のみ提出してください。】

- 令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(コピー)

- 本人(代理人)確認書類の鮮明な写し(コピー)※3

- 振込先口座を確認できる書類の鮮明な写し(コピー)※4

※3本人(代理人)確認書類は運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスワード、健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)等の写し(コピー)のいずれか一つ

※4振込先口座確認書類は振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる部分の写し(コピー)

問い合わせ先

給付金コールセンター

055-267-6410

平日9時30分から16時30分まで(土日祝日は除く)

- 本給付金の受給に当たっては、非課税所得及び差押え禁止等の取り扱いとなります。

- 本給付事業は、国の「重点支援地方交付金」を使用しています。

- 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

- 市役所職員を語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください